おそらく同じもの複数売られているけどこいつ。

Vfは3.05ぐらいだったのでおおよそ表示通り。30mA(15mAの定電流ダイオード2並列)でしっかりと光る。それより若干電流が小さくてもレーザーとして光ったはず。(試して時間がたったので記憶が曖昧)

電線は蚊トンボの足のようにもげやすい。(付け直しのはんだはやりやすかった)

電池2本駆動だとレーザーダイオードで3Vつかい、昇圧しないと定電流回路を動かす分の電圧が足りない。

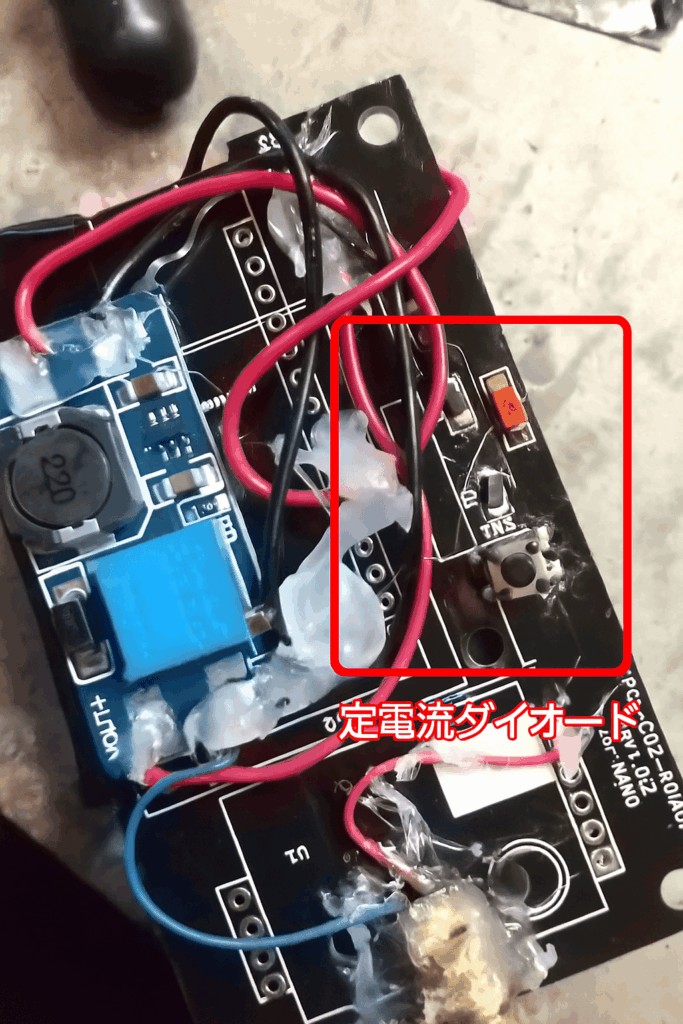

というわけでAliで売っているいつもの昇圧コンバーターで昇圧。どうせ、昇圧するなら作るの簡単な定電流ダイオード2並列で雑に作ろうということで定電流ダイオード(秋月のこいつ)の動作に必要な4.3vをたして3V(レーザー)+4.3V(定電流ダイオード)の7.3V以上に昇圧。(ちょっと余裕持たせて8.5Vぐらい)

単三電池*2->昇圧コンバーター->定電流ダイオード(15mAの2並列)->スイッチ->ダイオードのシンプル構成

余っていた使わない基盤に張り付けて完成。1月ほど使っているけど今のところ安定動作。

電流はおおよそしか制御できていないはずだけど安い部品なのでざっくり。

試していないけど、Aliに使えそうな定電流ICがあった。電池2本だと厳しいだろうけどリチウム電池やスマホから5Vとれるならシンプルに使えそうなきがする

(2025/10/1追記)

壊れたレーザーポインターの基板に取り付けて使っていた動いた。よく見るとその基盤は、22Ω抵抗とスイッチのみ(単三2本で動作)。レーザーの劣化が若干早い気はしたけど、いつもスイッチが下手るのが先。そんな単純な構成でもおおよそ動く模様。部品高いものでもないし壊れたら交換するぐらいに割り切って使ってもよいかもしれない。